GALLOレーベル(スイス)

GALLOレーベル(スイス)

才人ジル・コリャールによる

リヒャルト・フルーリー:ヴァイオリン・ソナタ集!

GALLO 1745

リヒャルト・フルーリー(1896-1967):ヴァイオリン・ソナタ集

リヒャルト・フルーリー(1896-1967):ヴァイオリン・ソナタ集

ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調

Ⅰ.アレグロ・モデラート/Ⅱ.アンダンテ/Ⅲ.スケルツォ/Ⅳ.アレグロ、フィナーレ

ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調

Ⅰ.アレグロ/Ⅱ.葬送行進曲/Ⅲ.スケルツォ

ヴァイオリン・ソナタ第3番変ホ長調

Ⅰ.アンダンテ/Ⅱ.スケルツォ/Ⅲ.アンダンテと変奏

ジル・コリャール(ヴァイオリン)

ティモン・アルトヴェグ(ピアノ)

録音:2023年7月2-4日 ゾルトゥルン、クライネル・コンツェルトザール [79:41]

※簡易紙ケース収納

※近年再評価の機運があるリヒャルト・フルーリーのヴァイオリン・ソナタを才人ジル・コリャールが演奏した注目盤。 リヒャルト・フルーリーはスイス出身でハンス・フーバー、ヨーゼフ・マルクスに作曲を師事。フェリックス・ワインガルトナーに指揮法を師事。作風は、新ロマン主義だが印象主義の影響も受けている。オペラ、ミサ曲、交響曲、協奏曲、室内楽、他の作品を残しており、ヴァイオリン・ソナタは全部で11曲書いている。

ジル・コリャールはジュネーヴ出身。パリ高等音楽・舞踊学校を首席で卒業。ジャン=ピエール・ヴァレーズ、ティボール・ヴァルガに師事。ソリスト、室内楽奏者として国際的に活躍。指揮者、作・編曲家としても活躍している。CD録音も大変多く50枚以上をリリースしている。

2人の名手による演奏は、明快なこれ等の作品に大変相応しい。何処の部分を取ってもスイスの絵葉書を見ている様な印象で、曲の展開の多様さを余す事なく表現している。ピアノが醸し出す風景の中をヴァイオリンが飛翔する感覚で、曇りの無い世界が堪能できる。サウンドステージは大変広いが決して肥大する事はなく、最後まで疲労感なく聴く事ができる。

※その他GALLOレーベル新譜

GALLO 1722

「ジョヴァンニ・アントニオ・パンドルフィ・メアッリ(1624-87):ヴァイオリン・ソナタ集」

「ジョヴァンニ・アントニオ・パンドルフィ・メアッリ(1624-87):ヴァイオリン・ソナタ集」

ヴァイオリン・ソナタOp.3

(Ⅰ.ラ・ステッラ/Ⅱ.ラ・チェスタ/Ⅲ.ラ・メラーナ/Ⅳ.ラ・カステッラ/

Ⅴ.ラ・クレメンテ/Ⅵ.ラ・サッバティーナ)

ヴァイオリン・ソナタOp.4

(Ⅰ.ラ・ベルナベーア/Ⅱ.ラ・ヴィヴィアーナ/Ⅲ.ラ・モネッラ・ロマネスカ/

Ⅳ.ラ・ビアンクッチャ/Ⅴ.ラ・ステッラ/Ⅵ.ラ・ヴィンチョリーナ)

エレーヌ・ガラテア・コンラー(ヴァイオリン)

アマンディーヌ・レズネ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

ダナ・ハウ(テオルボ・ギター)

アドリアン・ピエス(オルガン・チェンバロ)

録音データ不詳、81’04

※パンドルフィは17世紀に活躍したイタリアの作曲家、ヴァイオリニスト。インスブルックでハプスブルグ家のフェルディナント皇子に使えたと言われている。各ソナタには人の名前がついているが、これらはパンドルフィの同僚や友人の名前らしい。パンドルフィによる音の肖像画と言った趣である。

曲も演奏も非常に闊達で、生き生きとした空気感が心地よい。タイトルとなった人物の顔や性格を想像しながら聴くのも面白い。形式もかなり自由なので、初期のバロック音楽の在り方がよく伝わる。少し弱々しいところから激しいところまでのダイナミック・レンジが広い表現は当時のロック?聴き慣れている華麗なバロック音楽の趣きとの違いを楽しみたいアルバムである。

エレーヌ・ガラテア・コンラーは西ヴォードワ音楽院、オート・エコール・ジェスチョン、ジュネーヴ古楽センターで学ぶ。ステファン・ムメンターラー、フローランス・マルゴワールに師事した。

GALLO 1726/27(2CD)

「ヌーシャテル・カレッジエイト教会のヴァルッカー・オルガン」

「ヌーシャテル・カレッジエイト教会のヴァルッカー・オルガン」

~ブラームス&シューマン:オルガン作品集

CD-1)

ブラームス:

11のコラール前奏曲 Op.122

前奏曲とフーガイ短調 WoO.9

コラール前奏曲とフーガ「おお嘆き、おお心の苦しみ」WoO.7

フーガ 変イ短調 WoO.8

前奏曲とフーガ ト短調 WoO.10

CD-2)

シューマン:

バッハの名による6つのフーガ Op.60

ペダル・ピアノのための4つのスケッチ Op.58

バッハの名による6つのフーガ Op.60

ペダル・ピアノのための6つのエチュード(カノン風小品)Op.56

バッハの名による6つのフーガ Op.60

CD1:シモン・ペギロン(オルガン)

CD2:ギー・ボヴェ(オルガン)

録音:2023年10月 ヌーシャテル教会にて収録、57’07/69’07

※巨匠ギー・ボヴェ(b.1942)とヌーシャテル出身の中堅ペギロン(b.1980)によるブラームスとシューマンのオルガン作品集。

ロマン派の時代においては音楽の中心が教会から市民階級のサロンへと移行していたため、オルガンは主流からは外れていた。このアルバムに収録された作品は、バッハ以来の伝統を守り継承するための作品群と言える。ブラームスとシューマンは「バッハ協会」の設立に尽力していた事もあり、作品にはバッハへのリスペクトが強く感じられる。シューマンの作品タイトルに「ペダル・ピアノ」の表記があるが、これは足鍵盤付きのピアノのことである。シューマンはこの楽器にかなり熱を入れていたらしいが、現在ではオルガン作品として演奏されるのが一般的となっている。メンデルスゾーンに始まったバッハ復興の成果が楽しめるアルバムである。

GALLO 1744

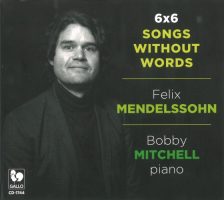

メンデルスゾーン:無言歌集6×6(第1集~第6集)

メンデルスゾーン:無言歌集6×6(第1集~第6集)

甘い思い出 ホ長調Op.19-1/勝利の歌 イ長調Op.53-6/信頼 イ長調Op.19-4/

不安 嬰へ短調Op.19-5/失われた幻影 嬰へ短調Op.67-2/

ヴェネツィアの船歌第2番 嬰へ短調 Op.30-6/瞑想 変ホ長調Op.30-1/

浮雲 変ホ長調Op.53-2/安らぎもなく 変ロ短調Op.30-2/

巡礼の歌 変ロ長調Op.67-3/出発 変ロ長調Op.62-2/

ヴェネツィアの船歌第1番 ト短調Op.19-6/夕べの星 変ホ長調Op.38-1/

失われた幸福 ハ短調Op.38-2/紡ぎ歌 ハ長調Op.67-4/

心の悲しみ ハ長調Op.53-4/情熱 イ短調Op.38-5/民謡 イ短調Op.53-5/

海辺で 変イ長調Op.53-1/デュエット 変イ長調Op.38-6/

瞑想 変ホ長調Op.67-1/胸騒ぎ ト短調Op.53-3/朝の歌 ト長調Op.62-4/

小川 ニ長調Op.30-5/狩人の歌 イ長調Op.19-3/

ヴェネツィアの船歌第3番 イ短調Op.62-5/葬送行進曲 ホ短調Op.62-3/

後悔 イ短調Op.19-2/希望 イ長調Op.38-4/春の歌 イ長調Op.62-6/

五月の微風 ト長調Op.62-1/道に迷った人 ロ短調Op.30-4/

羊飼いの嘆き ロ短調Op.67-5/詩人の竪琴 ホ長調Op.38-3/

慰め ホ長調Op.30-3/子守歌 ホ長調Op.67-6

ボビー・ミッチェル(ピアノ)

録音:2024年5月15〜19日 ブリュッセル、ライト・プレイス・レコーディングスタジオ

※ボビー・ミッチェルは古典から現代音楽まで幅広いレパートリーを持つアメリカのピアニスト。これ迄にGALLOレーベルからシューマンのアルバム3タイトル発売になっている他、フレデリック・ジェフスキー、オリジナル楽器によるハイドン他のアルバムをリリースしている。

硬質硝子のようなクリアなタッチが印象的な演奏である。楽器も非常に良くなっている。古典的、伝統的な解釈と言うよりも前衛的な演奏といえる。音の濁りの無い住んだ響きは、この演奏解釈に説得力を持している。第6集までの各6曲を曲集ごとの収録では無くシャッフルされているが大変興味深いが、これはピアニストの新しい解釈の1つのようだ。